L'@ide-Mémoire

ENCYCLOPÉDIE DU CINÉMA FRANÇAIS

| Retour |

| L'@ide-Mémoire |

| Dictionnaire critique |

|

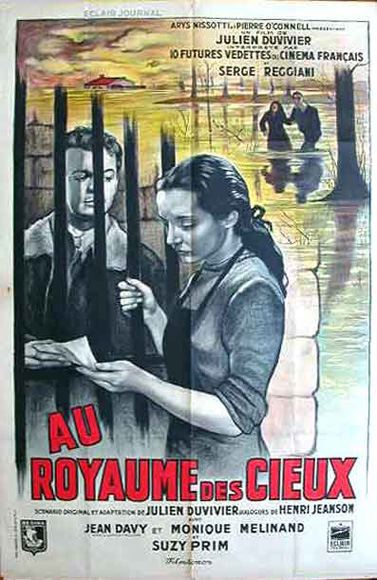

AU ROYAUME DES CIEUX |

ANNÉE PR : 1949. PAYS ORIG : France. PR : Arys Nissotti & Pierre O’Connell. RÉ : Julien Duvivier. SC & AD : Julien Duvivier. DIAL : Henri Jeanson. IM : Victor Arménise (N&B). CAD : Walter Wot(t)itz. ASS OP : Jacques Robin (1er) & Michel Bouyer (2ème). PH PL : Guy Rébilly. SON : Pierre Bertrand (Western Electric). EFF SON : Jacques Carrère. MONT : Marthe Poncin, assisté de Pierrette Delbut. DÉC : René Moulaert. MAQ : Serge Groffe. ASS RÉ : Jean-Claude Huisman (1er) & Jacques Planté (2ème). ASS RÉ STAG : Michel Roman. SCR : Denise Morlot. RÉG GÉN : Georges Testard. DIR PR : Pierre O’Connell & Arys Nissotti. ADM PR : Louis de Masure. PR : Régina Films. DIST : Filmsonor. STU : Paris-Studios-Cinéma à Billancourt. EXT : Saint-Mars-de-Coutais, Vue, Saint-Lumine, Passay et Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique), Étampes & environs (Essonne). TIR : Laboratoires LTC Saint-Cloud. DÉB : 07/03/1949. FIN : 17/05/1949. PP : 30/09/1949. MÉTR : 3.050 m. DUR : 100 mn. VISA : 8.710. |

|

|

|

| AVEC : Serge Reggiani (Pierre Massot), Jean Davy (le curé Antonin), Monique Mélinand (Mlle Guérande), Suzy Prim (Mlle Chamblas), Christiane Lénier (Dédée la Balafrée), Anne Saint-Jean [= Suzanne Cloutier] (Maria Lambert), Nadine Basile (Gaby " Facture "), Liliane Maigné (Margot), Colette Deréal (Lucienne), Nicole Besnard (Anna), Liliane Leroger [= Mistigri] (Rosa), Renée Cosima (Camille), Sylvie Serliac (Henriette), Ludmila Hols (Clarisse), Juliette Gréco (Rachel), Jeanine Villars (Marcelle), Thérèse Flore (une pensionnaire), Violette Salva(t) (Adèle), Caroline Carlotti (Fernande), Suzanne Bernard (une pensionnaire), Ketty Albertini (Paulette), Jacqueline Brouckère (Irma), Yvette Pieuchot [= Sophie Leclair] (une pensionnaire), Florence Luchaire (Julie), Joëlle Robin (Suzy), Lyne Carrel (une pensionnaire), Claude Mandel (une pensionnaire), Paule Andral (Mme Bardin, la directrice), Jeanne Morlet (Mme Rubini), Lily Mounet (Mme Maupin), Georgina Tisel (Mlle Vendenesse), Éva Morlot (Mme Dulot), Andrée Tainsy (la fille de cuisine), Mathilde Casadesus (Noémie Barattier, la patronne de l’auberge), Max Dalban (M. Barattier, le patron de l’auberge), Jacques Reynier (le brigadier), Louis Florencie (le 1er gendarme), Paul Faivre (le 2nd gendarme), Henri Coutet (Garrat, le camionneur), Max Dejean (l’homme de la digue), Françoise Adam, Annette, Marie-Hélène Bailly, Nadine Bellaigue, Mireille Colussi, Irène Daniel, Jeanne Daury, Monique Gérard, Zaura Ilami, Catherine Le Couey, Monique Lénier, Hélène Rémy, Georgette Stéphan & Nadine Tallier (les autres pensionnaires), Maurice Salabert. | |

|

|

|

|

Mi-vieille fille, mi-lesbienne refoulée, la très sadique et parfaitement folle Mlle Chamblas remplace la directrice, qui vient de mourir, à la tête de l’institution de Haute-Mère, refuge "encadré" de mineures délinquantes. Une nouvelle venue, Maria Lambert détonne parmi ses compagnes, peut-être parce qu’elle est sincèrement aimée par Pierre, jeune ouvrier venu travailler aux abords de l’établissement afin de se rapprocher de l’adolescente. Le jour de Noël, une inondation providentielle permet aux deux jeunes gens de prendre le large, tandis qu’à l’institution, un vent de révolte souffle contre la directrice. Défigurée par un chien de garde et démise de ses fonctions, l’odieuse directrice sera remplacée par une enseignante bienveillante et juste, mais Maria ne survivra pas à sa tentative d’évasion… Ce n’est pas seulement d’un énième film sur l’univers carcéral au féminin qu’il s’agit, encore que…, mais bien d’un affrontement permanent entre le Bien et le Mal, la perversité viscérale de Chamblas (Suzy Prim, exceptionnelle dans ce qui reste son meilleur rôle à l’écran, jamais caricaturale) trouvant, tout au long l’action, son exact contrepoint dans la pureté foncière de Maria (Suzanne Cloutier, touchante sans mièvrerie, la révélation du film) et, d’une certaine manière, de Pierre (Serge Reggiani, sensible et impeccable). Affrontement inévitable, mais traité sans manichéisme, chaque personnage – jusqu’au plus secondaire – semblant osciller sans cesse entre ombre et lumière. Cela est vrai pour le chœur des pensionnaires, dont les plus coupables (l’anarchiste, la parricide, la délatrice), ou les moins excusables sont, paradoxalement les plus attachantes, ça l’est aussi pour les éducatrices, servies au mieux par des interprètes d’une rare subtilité : Monique Mélinand-Guérande, alternant fermeté, bienveillance et moments de doutes, Lily Mounet-Maupin, touchante jusque dans son côté lécheur, Jane Morlet-Rubini, authentique "double" de cinéma de Duvivier et de Jeanson, atteignant des sommets de virtuosité l’espace de cinq ou six séquences… Appliquant à la lettre des consignes – qu’elle réprouve – édictées par sa supérieure hiérarchique mais capable dans le même temps de se "laisser voler" les clefs de la cuisine par une cohorte de sympathiques furies, ne prenant jamais ouvertement parti mais faisant montre d’humanité discrète et de grande lucidité derrière une façade bougonne et faussement indifférente, c’est le joyau secret de ce film choral, lui-même diamant noir dans l’œuvre de cinéma, fournie et inégale, d’un Duvivier ici surinspiré. Porté d’un bout à l’autre par un sujet traité sans complaisance ni démagogie, admirablement servi par les éclairages de Victor Arménise et par la "beauté dans la désolation" de paysages filmés sur lesquels semble, par instants, planer l’ombre géniale de Friedrich Wilhelm Murnau, l’ancien réalisateur de Pépé le Moko et de La Fin du jour livre probablement ici, avec Panique et Pot-Bouille, l’une de ses œuvres d’après-guerre les plus abouties. Cerise sur le gâteau : le dialogue d’Henri Jeanson, n’a, pour une fois, pas l’air d’avoir été écrit par Jeanson. Ou bien alors, ce qui revient finalement au même, un Jeanson plus tendre et plus subtil qu’à l’ordinaire, moins obnubilé par le sacro-saint culte de la réplique-qui-doit- obligatoirement-faire-mouche qu’à l’accoutumé. Son – exceptionnelle – discrétion trouve sa réponse immédiate dans la façon dont les interprètes, tous justes, tous inoubliables, s’approprient de bout en bout un texte loin de tout naturalisme. Cela est vrai pour les comédiens confirmés, voire surexpérimentés (Jane Morlet encore et toujours, Lily Mounet, Paule Andral, Paul Faivre, Louis Florencie), ça l’est peut-être encore plus pour la jeune garde, de Serge Reggiani aux "dix futures vedettes du Cinéma français" annoncées non nommément par le générique de début, parmi lesquelles Suzanne Cloutier, Liliane Maigné, Colette Deréal et Renée Cosima se taillent les meilleures parts. D’autres traversent, plus discrètement, le film, parmi lesquelles Nicole Besnard, Juliette Gréco et Nadine Tallier, elles auront leur "revanche" quelques mois – ou quelques années – plus tard : René Clair (La Beauté du diable) pour la première, Jean Cocteau (Orphée) pour la deuxième, Élie de Rothschild pour la troisième. Comme quoi, du royaume des Cieux à la haute finance… |

|

© Armel de Lorme