L'@ide-Mémoire

ENCYCLOPÉDIE DU CINÉMA FRANÇAIS

| Retour |

| L'@ide-Mémoire |

| Dictionnaire critique |

|

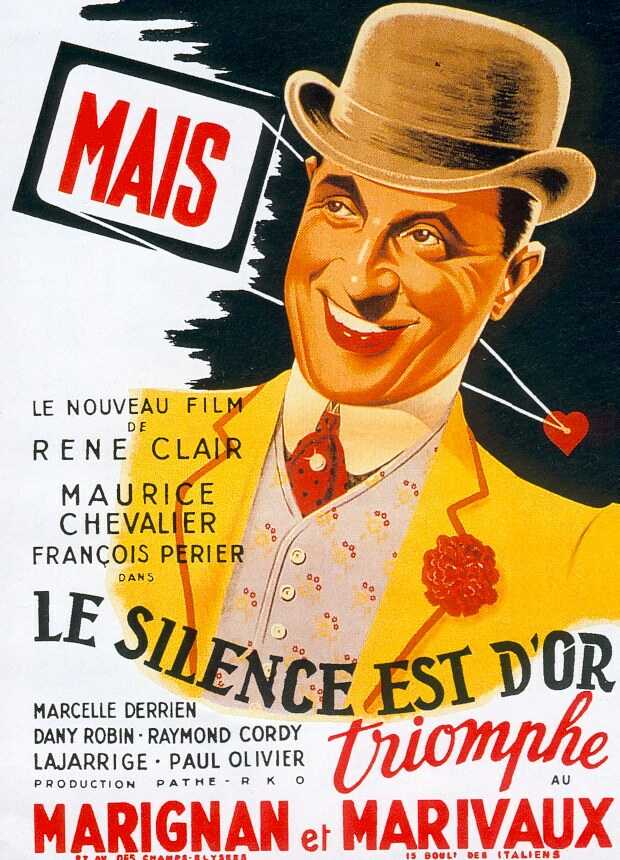

LE SILENCE EST D'OR |

ANNÉE PR : 1946. PAYS ORIG : France. PR DÉL : Adrien Remaugé. RÉ : René Clair. SC, AD & DIAL : René Clair. IM : Armand Thirard (N&B). CAD : Alain Douarinou. SON : Antoine Archimbaud (Système sonore RCA). MUS : Georges Van Parys. MONT : Louisette Hautecœur & (non crédité) Henri Taverna. DÉC : Léon Barsacq & (non crédité) Guy de Gastyne, assistés de André Bakst & Robert Clavel. COST : René Decrais. ROBES : Christian Dior. ASS RÉ : Pierre Blondy. RÉG GÉN : Georges Charlot. RÉG ENS : Maurice Barnathan. DIR PR : É. Lepage. ADM PR : André Deroual. PR : Pathé. DIST : Pathé Consortium Cinéma. STU : Studios Pathé- Cinéma, rue Francœur. TIR : Laboratoires Pathé-Cinéma. PP : 21/05/1947. DUR : 100 mn. VISA : 5.487 (08/05/1947). |

|

|

|

| AVEC : Maurice Chevalier (Émile Clément), François Périer (Jacques) Marcelle Derrien (Madeleine Célestin), Dany Robin (Lucette), Christiane Sertilange (Marinette), Roland Armontel (Octave Célestin), Raymond Cordy (Le Frisé), Paul Demange (le sultan de Socotora), Max Dalban (Cricri), Jean Daurand (Alfred), Bernard Lajarrige (Paulo), Gaston Modot (Gustave, l’opérateur), Paul Ollivier (M. Joseph, le comptable), Robert Pizani (M. Duperrier, le commanditaire), Maud Lamy (la dame de l’omnibus), Yvonne Yma (la concierge), Zélie Yzelle (la bouquetière), Jane Pierson (la bonne), Cécile Didier (l’habilleuse), Mlle Ribour (la danseuse), Danielle Godet (une spectatrice), Georges Bever (le ministre), Pierre Duncan (le vizir), Paul Faivre (le cocher), Fernand Gilbert (l’ami), Philippe Olive (l’agent), Marcel Charvey (l’aboyeur), Jean Sylvain (le passant), Charles Lavialle (le guitariste), Robert Berri (le dragueur), Tristan Sévère (le joueur), Léon Pauléon (le gros danseur), Albert Broquin, Édouard Francomme & Frédéric Mariotti (les machinistes), Jean Berton & Harry-Max (deux spectateurs), Robert Balpo, Fernand Blot, Maurice Derville, Colette Georges, Jean-Jacques Lécot, Simone Michels, René Pascal, Nicole Riche, Victor Vina, Eugène Yvernès. | |

|

On connaît le postulat initial (double) de René Clair en mettant en chantier Le silence est d’or, douze ans exactement après le tournage de son précédent film français (raté), Le Dernier Milliardaire. D’une part, transposer sur un mode contemporain, ou à peu près, L’École des femmes, avec Raimu dans le rôle d’Arnolphe. De l’autre, rendre hommage aux balbutiements d’un art dont il avait été, pas dans une autre vie mais presque, l’un des maîtres-artisans les plus imaginatifs sinon les plus régulièrement inspirés. Cette recherche du temps perdu propre à quasiment toute l’œuvre cinématographique de Clair semble trouver ici son point d’orgue, à l’exact croisement de l’histoire d’un réalisateur nostalgique par essence (Clair) et d’un cinéaste (Émile Clément) en quête de sa jeunesse perdue et de ses amours mortes-ressuscitées : c’est qu’Émile, s’il professe à qui veut l’entendre que les femmes ne valent globalement rien et qu’il suffit, pour être heureux, de prendre le plaisir où il se trouve, voit ses convictions vaciller le jour même où il s’éprend de la fille que la seule femme qu’il ait jamais aimée s’est fait faire par un autre. Or, la jeune femme aime, et est aimée, du " fils adoptif " d’Émile, devenu du jour au lendemain le rival de son " père ", Pygmalion et meilleur ami à la fois. Comme chez Clair, la nostalgie est, souvent, teintée d’humanité et d’élégance, la jeunesse ira à la jeunesse et Émile, guéri de son démon de midi, retournera à ses deux centres d’intérêt : la réalisation et la conquête de proies faciles à séduire. C’est dans ce entrelacs savamment tissé de nostalgie et de légèreté que réside probablement le charme persistant de cette œuvre à deux doigts de la pleine réussite, et dont les qualités (bien réelles) font oublier les défauts (nombreux). Au passif, l’absence de charisme et le jeu ras des pâquerettes de François Périer – là où il aurait fallu Gérard Philipe – et les insuffisances tant physiques que dramatiques de Marcelle Derrien, là où Maria Mauban, autre produit-maison de l’écurie Pathé s’imposait assurément, ce allié à un manque de rythme flagrant par moments et au fait, plus préjudiciable encore, que les neuf dixièmes des gags imaginés par Clair retombent assez lamentablement comme autant de soufflés : il y a beaucoup de choses faussement drôles dans ce film se voulant une comédie. Pourtant, le charme opère, lié en grande partie au regard élégamment mouillé promené d’un bout à l’autre par un cinéaste de cinquante ans sur ce qui n’est et ne sera plus, à l’immense tenue (le privilège des grands !) avec laquelle sont traitées les séquences dramatiques, à l’utilisation éminemment judicieuse des rengaines 1900 ponctuant le film du début à la fin, à la troupe de comparses enfin s’agitant discrètement autour du trio de tête. Robert Pizani, cocu souriant, Paul Ollivier, comptable gâteux, Paul Demange, sultan survolté, Armontel, cabot minable, Dany Robin, délicieuse greluche aux dents longues, Jane Pierson, bonniche rugueuse à l’œil humide, Zélie Yzelle, bouquetière saisissante d’humanité, ne le cèdent en rien au chœur des techniciens et des machinos, mené tambour battant par un transfuge du burlesque 1910 blanchi sour le harnais, le Gaston Modot du Conte cruel, de L’Âge d’or et de La Règle du jeu, mais aussi des Calino et des Onésime, ce qui n’est peut-être pas anodin en soi. Chevalier, provisoirement débarrassé de son parigotisme crispant, de ses tics de jeu et des grimaces qui firent sa gloire, atteint sans en avoir l’air au sublime en même temps qu’il décroche le meilleur rôle d’une carrière ayant, à l’écran du moins, souvent flirté avec le pire, et se taille de facto la part du lion dans un rôle pourtant prévu pour son exact contraire (Raimu, il faut bien le rappeler). Si à l’arrivée, malgré ses évidentes qualités, Le silence est d’or ne relève pas tout à fait du parfait sans faute, ce n’est peut-être pas plus mal : aussi vrai que c’est – presque toujours – les défauts des êtres qui nous attachent à eux, pourquoi n’en irait-il pas de même pour les films ? Du moins, de temps à autre… |

|

| Lien

Caf’ Conc’ 1900 : vidéo sur DailyMotion |

|

© Armel de Lorme