L'@ide-Mémoire

ENCYCLOPÉDIE DU CINÉMA FRANÇAIS

| Retour |

| L'@ide-Mémoire |

| Actualités |

|

Yann Gonzalez Intervista, part one |

|

PRÉ-HISTOIRE(S) Jusqu’au

milieu des années 00, Yann Gonzalez, c’est plutôt un nom de

journaliste, limite branché (Têtu, Max, Chronic’art), mais en

creusant un peu, on apprend que le journaliste en question est aussi

passé par une fac de cinéma. Effectivement,

fac de cinéma – Paris I en l’occurrence – de 20 à 22 ans, où

j’ai la chance de suivre les cours de la géniale Nicole Brenez,

qui m’initie à Eisenstein, Ferrara, Paul Sharits et Stan

Brakhage. De nouveaux continents de cinéma s’ouvrent à moi.

J’apprends à prononcer « Andy Warhol’s Exploding Plastic

Inevitable », soit une authentique déflagration plastique de

quinze minutes qui devient le film-totem des breneziens cuvée

1998-1999. Je commence aussi à y voir plus clair dans l’œuvre

des grands formalistes-maniéristes (Argento, De Palma, Garrel…)

qui m’ont tant fasciné pendant mes pérégrinations cinéphiliques

adolescentes. J’en profite pour rédiger un mémoire de maîtrise

sur « la figure de la femme dans le porno amateur ». Découverte

d’images traumatiques et parfois très belles où, malgré le déluge

presque abstrait de chairs et de coïts sauvages, la solitude de

l’être humain n’a jamais été aussi criante et déchirante. À

quel moment avez-vous décidé de « passer à l’acte » ?

Avez-vous le sentiment d’avoir toujours su que vous passeriez un

jour à la réalisation ou l’envie est-elle venue sur le tard ? L’envie

était là depuis toujours, je crois, ou du moins depuis mes onze

ans et la découverte du cinéma d’horreur et de son pouvoir

transgressif – sur la famille, les amis, et surtout sur moi-même.

Je décide de me lancer lorsque je réalise que je vais sur mes

trente ans, et que mon métier de journaliste est une vaste blague

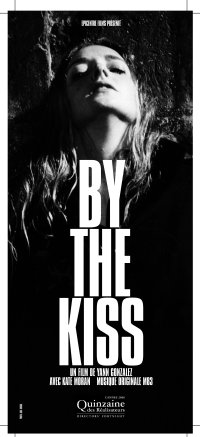

qui ne m’amuse plus beaucoup. BY

THE KISS By

the Kiss

évoque par pas mal de côtés certains films de fin Oui,

le titre en anglais, le plan-séquence, le noir et blanc, tout cela

fleure bon l’étudiant en cinéma et l’adolescence – très-

attardée (j’avais 28 ans à l’époque) ! Je ne suis pas sûr

d’être devenu un homme ni même un cinéaste grâce à ce film,

mais cette nuit-là, pour ma « première fois » de cinéma,

j’ai éprouvé des sensations bien plus intenses et euphorisantes

que lors de ma première nuit d’amour. C’est un fait : le

cinéma, machine à fantasmes, éjacule beaucoup plus loin et fort

que le réel. Paul

Vecchiali considère que la qualité première d’un réalisateur

digne de ce nom est l’écriture cinématographique. Ce qui frappe,

en voyant et en revoyant By

the Kiss, c’est que l’écriture cinématographique,

justement, est (déjà) très présente alors que le dispositif scénique,

lui, est on ne peut plus épuré : une fille qu’on embrasse

adossée à un mur, pas du tout de dialogues…

Je

pense qu’au-delà des seules qualités d’écriture, ou de la

beauté des éclairages, le charme incroyable du film tient énormément

à la rencontre face caméra de Kate Moran, qui impose d’emblée

une présence dingue, et du morceau de M83 utilisé comme

accompagnement du début à la fin. Oui,

je savais d’emblée que le film tenait sur les épaules de Kate.

Si elle en faisait trop, By

the Kiss aurait été un mauvais pastiche de mélo muet. Il

fallait donc trouver ensemble la juste mesure : qu’on puisse lire

les expressions du personnage sans mettre un mot précis sur elles,

que l’on comprenne de manière « sensorielle » ce qui

se passait à l’écran. J’ai demandé à Kate d’absorber les

émotions, les « couleurs » de chaque baiser, et de les

garder en elle au fur et à mesure, comme des strates affectives

chaque fois plus violentes, avant de tout relâcher dans les dernières

secondes du plan. On l’embrasse, mais c’est elle le vampire,

d’une manière passive et inversée. M83

– je me suis aperçu qu’on ne trouvait aucun album à la vente

en France, il faut passer par amazon.com pour les commander –

c’est un peu l’acteur récurrent de Yann Gonzalez mais qu’on

ne voit jamais. Peut-on en savoir plus ? M83,

c’est d’abord mon petit frère Anthony, qui s’entoure de En

l’occurrence, le morceau choisi, quasi liturgique, fait énormément

penser à la culture mystico-alternative des années 80, un peu dans

l’esprit du label 4AD. Ni tout à fait gothique, ni

tout à fait feng shui, un peu entre les deux… Il contribue beaucoup à

l’aspect « cauchemar éveillé » procuré par le film. Mon

frère est un grand admirateur des Cocteau Twins, que je connais

mal. De mon côté, je pensais plutôt aux nappes bruitistes et mélodiques

de Mogwai lorsque je lui ai proposé d’écrire la musique de By The Kiss. Je tenais surtout à ce crescendo qui, au risque de

redoubler le sens et le mouvement du film, inscrivait sur la

bande-son quelque chose de l’âme de l’héroïne. L’âme,

c’est un mot grandiloquent, mais je n’en vois pas d’autre pour

définir l’hiatus mystérieux entre un film et son personnage.

Dans le même ordre d’idée, on pourrait dire que l’âme d’un

film, c’est sa mise en scène. En

fait, By the Kiss, c’est

un peu Eraserhead sans les

effets spéciaux… « In

heaven, everything is fine… », comme disait la chanson du

film, et sur terre, c’est l’enfer affectif, que ce soit pour

Jack Nance ou pour Kate Moran… En

moins de cinq minutes, le personnage interprété par Kate Moran

glisse insensiblement du statut de prédatrice prenant les hommes

(et les femmes) avant de les jeter l’instant d’après – elle

fait un peu penser à Silvana Mangano dans la seconde moitié de Théorème

– à celui de victime. Silvana

Mangano, chez Pasolini, c’est plutôt la fringale ininterrompue,

l’impossibilité de combler un désir irrépressible et brutal.

Dans

mon film, chaque baiser est d’abord une entrée et une sortie de

champ, autrement dit le début et la fin d’une aventure. L’héroïne

n’est jamais vraiment prédatrice, au contraire, elle vit d’emblée

chaque départ comme une rupture, une blessure. En voyant le film,

quelqu’un l’a comparé à une « biographie en baisers »,

ce qui m’a beaucoup plu, comme si l’héroïne vieillissait,

s’abîmait (au sens fort du terme) entre le début et la fin du

plan-séquence. À

moment donné, sans trop savoir d’ailleurs à quel instant précis

la vapeur s’est inversée, on bascule vraiment dans l’horreur.

Un peu comme dans le sketch de Zouc, dont la protagoniste se fait

draguer par un gros lourdaud dans un bal populaire, et brusquement,

ça finit par un viol « à sec ». Oui,

peut-être avec l’irruption de la fille et du garçon au loup qui

confèrent au film une dimension partouzarde particulièrement inquiétante,

quelque part entre Pierre Molinier et « Slave for You »,

le clip de Britney Spears. À moins que ce ne soit une réminiscence

de mes visionnages intensifs de pornos amateurs dont les acteurs aux

visages masqués transforment le sexe en activité douteuse et

cauchemardesque. Un

chien andalou

(1928) et Le Sang d’un poète

(1930) semblaient renfermer tous les germes à venir, obsessions

incluses, des cinémas de Luis Buñuel et Jean Cocteau. Là, c’est

pareil : les filles cow-boys, les garçons Kleenex, les étreintes

éphémères, tous les Yann Gonzalez à venir, du moins les trois

suivants, sont déjà là… Tout est en place. Vraiment ?

Déjà ? Quelle tristesse, quel ennui… Au

générique, vous êtes à la fois réal et producteur. Difficile

d’endosser simultanément les deux casquettes lorsqu’on n’a

jamais vraiment tourné auparavant ? C’était

surtout une nécessité. Je voulais tourner le film très vite, sans

attendre l’hypothétique feu vert des commissions financières

classiques type CNC. Et puis je venais de me faire licencier du

magazine pour lequel je bossais, j’avais 4.000 € de côté (le

budget final du film), j’avais les moyens de me lancer. ENTRACTE Entracte :

hymne à l’amour fou, hommage à la pop culture des années 80

(dont Lio, Jacno et Elli Medeiros, présents sur la BO ont constitué

trois des piliers les plus élégants) ou les deux ? La

chanson pop de Lio nourrit l’histoire d’amour et non

l’inverse. Si la citation provoque un décrochage du récit,

j’espère aussi qu’elle 60

ou 90 ans en arrière, selon que l’on se place du point de vue des

années 80 ou du point de vue contemporain, c’est aussi le titre

d’un des premiers films de René Clair, alors proche des Surréalistes,

où l’on voit entre autres Man Ray et – comme c’est curieux…

– Marcel Duchamp … qui réapparaîtra à sa manière dans Les

Astres noirs, via son nom tatoué sur l’omoplate de Julien Doré :

Yann Gonzalez chef de file d’un nouveau courant cinématographique

subversif en attendant la pompe, les honneurs et l’Académie-Française

(comme René Clair) ? Je

ne crois pas être très subversif. Je fais des films d’enfant

sage qui se permet seulement de fantasmer librement.

La

vulgarité, c’est mépriser ses personnages et ses acteurs, je

pense à l’affreux cinéma de Guillaume Nicloux ou à Anne

Fontaine qui filme Danielle Darrieux avec une caméra

d’empailleuse. Oui,

ou le dos tout plissé d’Arielle Dombasle à la fin. Non

seulement, elle s’est fait méchamment plaquer par son jeune

amant, mais en plus, les deux dernières minutes, elle est filmée

comme même Jeanne Calment ne l’a jamais été. Il y a des choses

qu’on n’a pas le droit de faire à une jeune actrice. Et encore

moins à Darrieux. Pire

encore, Il y a longtemps que

je t’aime et le personnage de Kristin Scott Thomas, dont on

pense qu’elle a assassiné son fils pendant 1H20 (pourquoi pas ?

Ça serait un beau projet de film que de suivre et d’apprendre à

aimer une telle héroïne), alors qu’elle a juste abrégé les

souffrances de son enfant malade. Quelle horreur, vraiment. Mais là,

ce n’est plus vulgaire, c’est obscène. Cru

ou cuit, le dialogue d'Entracte

résonne très finalement aussi « théâtre » que

« cinéma ». On l’imagine très bien reproduit sur scène

à l’identique… Oui,

c’est vrai, mais une pièce de théâtre, c’est un unique plan

fixe (même si c’est plus compliqué que ça), et moi, c’est le

découpage qui m’intéresse, la friction inattendue entre deux

plans, les enchaînements insensés, le collage magique et absurde

que permet le cinéma. La

théorie (jubilatoire) de la « femme-pédale » :

clin-d’œil au (long) monologue de Jean-Christophe Bouvet dans Les Passagers (Jean-Claude Guiguet, 1998) ou pure coïncidence ? Je

ne suis pas certain d’y avoir pensé sur le moment, mais c’est

sans doute une influence inconsciente, puisque j’avais vu et aimé À

propos de femme-pédale, je trouve assez bluffante la façon dont

Kate Moran, réussit à rendre chic et classe des chorégraphies

empruntées au pire des années-disco ou même des années 80. Réussir

à ne pas être grotesque en dansant « robotique »,

comme dans les boums 1983-1984, ça relève assez de l’exploit,

non ? Parce

qu’il y a son regard, la détresse de ses yeux qui « peuple »

la mécanique de la danse, la « sentimentalise ».

Par ailleurs, je suis pour le grotesque, j’y vois une forme

d’émotion, comme si du ridicule des personnages jaillissaient

leur fragilité, leurs doutes et leurs manques. Dans

le même ordre d’idée, je crois que si le morceau Amoureux solitaires fonctionne aussi bien à l’écran,

c’est d’abord parce que vous le faites « interpréter »

par Salvatore Viviano plutôt que par Kate Moran, et ensuite parce

que l’acteur mime le play-back au lieu de chanter par-dessus la

musique. Ou plutôt parce qu’il le fait en utilisant uniquement

les expressions du visage. Les

paroles de la chanson sont tellement fortes et décrivent avec une

telle justesse la situation des personnages que le seul moyen d’éviter

la redondance était de les coller directement dans la bouche de

l’un et sur le corps de l’autre, comme s’ils rejouaient à

deux mais sans avoir l’air d’y toucher une partition déjà écrite

et dansée par d’autres. Salvatore, par ailleurs, est un peu le maître

dé cérémonie du film, son héros « méta », il déroule

le fil de la fiction jusqu’au moment où celle-ci le dépasse et

parvient à le surprendre. Il me paraissait donc logique de lui

confier ce play-back fantaisiste. Le

tournage d’Entracte

semble marqué par la confirmation de l’existence d’une famille

de cinéma, tant côté technique que côté distribution. Comment

avez-vous découvert vos trois interprètes et les rôles ont-ils été

écrits pour eux ? Le texte leur va tellement bien en bouche

que l’on se demande par moments si eux-mêmes n’ont pas amené

certaines répliques… C’est peut-être encore plus vrai pour

Salvatore Viviano que pour ses deux partenaires. J’ai

découvert Kate et Pierre-Vincent [Chapus, NDLR] au théâtre,

Salvatore à une fête. Et comme vous le pressentiez, le texte a été

vraiment écrit pour eux trois, avec leur voix et leurs intonations

en tête. Le projet était une manière d’intermède ludique et

amical avant le tournage de Je

vous hais petites filles qui tardait à se confirmer. Pour moi,

le film parle vraiment de cela d’ailleurs, de l’amitié plus que

de l’amour. L’amitié comme rempart à la dureté du monde,

l’amitié qui permet d’invoquer les fantômes et de s’échapper

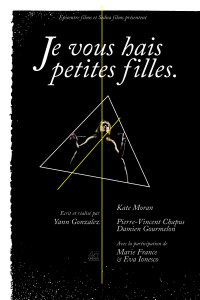

du réel en créant de la fiction, voire du fantastique. JE

VOUS HAIS PETITES FILLES Même

noyau dur (Kate Moran, Salvatore Viviano, Pierre-Vincent Chapus) que

précédemment, mais une manière de filmer diamétralement –

radicalement ? – opposée : on passe d’un dispositif

minimaliste et cohérent à quelque chose de plus censément éclaté,

à la fois du point de vue de la narration et de la forme… Un

dispositif, ça tient sur cinq minutes, quinze maximum, mais il faut

être très fort pour aller au-delà. Et puis je n’avais pas envie

Entracte

semblait (était ?) placé sous le signe de Fassbinder, Je

vous hais… donne le sentiment d’osciller à l’infini entre

le Leos Carax de Boy Meets Girl et les road movies makers américains. Il y a le plan lynchien de Kate

Moran conduisant de nuit, quelque chose de Paris-Texas

aussi… Oui,

tous les films et cinéastes dont vous parlez m’ont marqué à un

moment donné de ma vie. Je

vous hais petites filles est certainement un film de cinéphile,

sauf que je n’ai pas pensé en terme de citation précise au

moment du tournage. Du coup, les références remontent plutôt sous

forme de couleurs, de postures, de sensations imperceptibles, comme

les résurgences éparses d’un cinéma enfoui. En

même temps, le lien avec les années 80 est posé d’emblée :

photo de Pacadis punaisée au mur, look résolument Beginning

eigthies de Pierre-Vincent Chapus, présence à l’image de

Marie France dont la carrière a commencé à sortir de

l’underground avec les années Palace que vous évoquiez… Kate

est l’incarnation même du post punk et de la cold wave, elle

Je

connaissais les mythes, bien sûr, mais elles, pas vraiment.

J’avais toutefois interviewé Éva pour Têtu deux ou trois ans

plus tôt, mais elle était restée assez distante, c’est

quelqu'un de très méfiant, qui ne parle pas facilement d’elle et

qui est aux antipodes de la jeune fille délurée qu’on peut voir

sur les photos des années 70. Et puis il faudrait dire aussi un mot

sur Maud Molyneux 1 qui Les

imbrications théâtre/cinéma déjà perceptibles tout au long du

dialogue d’Entracte se retrouvent ici dans le jeu, censément théâtral, d’Éva

Ionesco et de Marie France, dont la façon de servir le texte,

interprété de manière volontairement « exagérée »

va quelque peu à l’encontre de celle la plupart de leurs

partenaires… J’imagine volontiers que c’est vous qui leur avez

demandé de le jouer ainsi. Oui,

je voulais qu’elles jouent une version « bigger than life »

d’elles-mêmes, qu’elles soient excessivement vivantes, drôles

et sexuelles par rapport à la faune désenchantée des jeunes gens

qui peuplent la séquence de fête. Contrairement à Kate, elles ne

s’accrochent pas au passé, elles ne vivent pas dans le souvenir,

mais jouissent au présent. Mieux que des icônes figées, ce sont

des femmes exaltées, délurées, dans le spectacle permanent

d’elles-mêmes et du monde. Indépendamment

du fait que toutes les deux s’intègrent avec une aisance proche

de l’évidence à votre « famille de cinéma »,

chacune à sa manière est une sorte de monstre sacré. Le fait de

les diriger a-t-il été vécu par vous de façon plutôt

angoissante, plutôt galvanisante ou plutôt les deux ? Complètement

galvanisante ! Je me souviens du jour où je les ai convoquées

pour répéter la chorégraphie avec les autres acteurs du film.

J’étais comme un enfant surexcité, j’avais l’impression de

tenter une expérience de chimie un peu folle, de mélanger des ingrédients

improbables et magnifiques qui allaient faire décoller le film ou

bien l’enterrer définitivement. Au final, c’est un peu des

deux, la séquence de danse a quelque chose de grotesque et de

lyrique qui me plaît, même si on a eu peu de temps pour la faire

et si je pense qu’elle aurait pu être plus puissante et intrépide

sur le plan de la mise en scène. Je

vous hais petites filles

peut être légitimement ressenti comme un film en partie

pornographique (sans la connotation péjorative qui va généralement

avec ce vocable), mais dont la dimension porno, tout avérée

soit-elle, se serait pas, précisément, l’élément moteur… Un

porno dans les faits mais ni dans l’intention, ni dans la globalité.

De ce point de vue-là, il rappelle par endroits la démarche de

Gaspar Noé dans certains de ces films ? Comment vous

situez-vous par rapport à son univers ? Je

suis sensible à son talent de formaliste, surtout dans la première

partie d’Irréversible,

cette espèce de descente aux enfers avec la musique de Bangalter,

c’est une expérience sensorielle très forte, on a vraiment la

sensation d’être immergé dans la matière même du film, ce qui

est rare au cinéma. Je suis moins preneur d’Enter

the Void et de son esthétique mi-techno 90s ringarde

mi-luminaires « Dom » (la boutique du Marais). Quant à

son discours sur le Bien, le Mal, et sa fascination un peu glauque

pour la drogue et le sexe, ça m’emmerde profondément. Moi aussi,

je suis obsédé par la question du sexe, mais elle n’est jamais

subie par mes personnages qui sont à l’inverse des créatures

ontologiquement sexuelles -même si elles ne sont pas toujours épanouies

de ce côté-là. Alors que chez Noé, le sexe est un élément extérieur,

c’est le Mal, c’est le viol, c’est un poison malsain qui

condamne ses personnages à n’être que des crapules immondes ou

des anges souillés par le vice. Plus réactionnaire et idiot, tu

meurs. En

ce sens, Je vous hais…

pose aussi en creux la question de l’hypocrisie au cinéma dès

qu’on parle de désir exacerbé ou d’amour fou. Pour vous,

quelles sont les barrières ou les limites, si barrières ou limites

il y a ? Et où commence véritablement l’indécence ? La

seule barrière, c’est celle du comédien. S’il y a le moindre

doute de son côté par rapport à ce qu’il veut montrer, ça ne

marche pas et ça me bloque. J’ai d’emblée senti chez Kate

Moran (comme chez Salvatore Viviano) une ouverture et une liberté

qui m’ont fait comprendre qu’on pouvait aller loin ensemble.

J’ai récemment vu Happy Few,

le nouveau film d’Antony Cordier (dont j’aimais bien le premier

long, Douches Froides),

c’est un film sur deux couples qui tombent amoureux et couchent

les uns avec les autres (à part les deux mecs). Mais on sent les

acteurs coincés à un niveau dingue, du coup on est mal à l’aise

pour eux (en particulier pour Marina Foïs et Roschdy Zem), on n’a

pas du tout envie de les voir à poil ou dans des postures

sexuelles. C’est un film sur le désir et on ne sent que de la gêne

et de l’angoisse. À travers eux, j’avais l’impression de lire

tout le côté coincé et petit bourgeois du cinéma français et de

ses acteurs, leur peur du sexe, leur terreur sous le masque d’une

pseudo-audace. Bon, je devrais peut-être arrêter de cracher comme

ça sur le cinéma français, parce qu’il y a quand même des gens

que j’adore aujourd’hui : Jacques Nolot, Isild Le Besco,

Lucile Hadzihalilovic, Lucille Chauffour, Alexandre Aja, Christophe

Honoré, Philippe Grandrieux en partie, Breillat quelquefois, et

puis Garrel et Carax bien sûr. Ah oui, dernièrement, j’ai aussi

vu le premier long de Sophie Letourneur, Ma

Vie au ranch, et j’ai trouvé ça incroyable, aventureux et

unique. Alors

que de nombreux films oscillent entre pornographie et érotisme, Je

vous hais… donne le sentiment d’exceller dans les deux

domaines : d’un côté, la scène d’onanisme du début avec

jambes écartées et sexe quasi béant, de l’autre, les séquences

de vampirisme lesbien, qui lorgnent plus volontiers du côté de

Jean Rollin… Merci !

Jean Rollin, on ne peut pas me faire plus beau compliment. Vous

dites ça parce que vous ne l’avez jamais rencontré. Peut-être.

Quand j’avais dix-sept ans, je volais les cassettes de Je

vous hais…

est à ce jour votre film le plus déconcertant, et pas seulement

par le titre (emprunté à M83 ou invention de votre part ?).

Avez-vous le sentiment qu’il a été reçu par les spectateurs

comme vous le désiriez au moment de l’écriture ou du tournage ? Je

pense que Je vous hais petites

filles est un objet plutôt raté, dans le sens où il tente de

raconter quelque chose de très simple (l’obsession d’une fille

pour un garçon mort) en passant par un tas de chemins étranges qui

brouillent le sens du film et le rendent en partie incompréhensible.

Du coup, je suis à moitié satisfait du résultat, même s’il y a

des séquences que j’aime beaucoup, notamment celle de la fête.

Je pense que c’est la même chose pour les spectateurs, bien que

certains soient parvenus à faire fi du sens pour récolter les

petites sensations éparses que le film réussit, je crois, à

procurer. Au

final, Je vous hais petites filles, comme choix de titre, c’est parce que

Je

vous aime petits garçons était déjà pris par nos amis les

curés ou juste pour achalander le curieux ? C’est

un cri de haine du personnage de Kate, qui, bien entendu, (suite) |

|

1.

Maud Molyneux (Marc Raynal, 1947-17/09/2008) : ex-pilier du Front

Homosexuel d’Action Révolutionnaire (FHAR) créé par Guy

Hocquenghem à l’aube des années 70, puis des (mythiques)

Gazolines, par la suite comédien occasionnel chez Jean-Louis Jorge (Maggy

Moon, Mélodrame),

Adolfo Arrieta (Les Intrigues de

Sylvia Couski, Tam-tam)

et Virginie Thévenet (La nuit

porte jarretelles, Jeux

d’artifices), costumier de cinéma pour Pascal Thomas (La

Dilettante, Mercredi, folle

journée !, Mon petit

doigt m’a dit…, Le Grand

Appartement) et Patrick Mimouni (Quand

je serai star), et surtout journaliste mode et télévision à Libération

sous les pseudonymes de Maud Molyneux, Louella Intérim et Dora

Forbes. C’est sciemment que nous avons choisi de nous aligner sur le

discours de Yann Gonzalez et de parler de lui au masculin, malgré ses

nombreux avatars « deuxième sexe ». On se reportera, pour

supplément d’informations, aux souvenirs de Marie France – qui évoque

plus volontiers Maud Molyneux au féminin – relatifs à la création

de Maggy Moon à l’Olympic

(futur Entrepôt), alors dirigé par l’actuel ministre de la Culture

(Elle était une fois…,

Denoël/X-Trême, 2003) ou à l’hommage écrit

à quatre mains par Gérard Lefort et Olivier Séguret, peu après sa

disparition. |

© Armel de Lorme

d’études,

mais paradoxalement, ce court plutôt minimaliste en soi

d’études,

mais paradoxalement, ce court plutôt minimaliste en soi journée,

on répète les gestes, on chronomètre, on met en place une chorégraphie

sans musique (elle sera composée plus tard, sur les images). Tout

cet « échauffement » ressemble à une pantomime précise

et absurde. Par contre, personne ne s’embrasse. On laisse ça pour

le tournage le soir, afin de garder de la violence et du fortuit

entre les acteurs qui ont appris à se connaître et à se faire

confiance quelques heures plus tôt. Même si je tremble de peur (et

de froid, nous sommes en plein hiver), je me dis que quelque chose

peut advenir pendant le tournage, dans l’interstice des baisers,

sur le visage de Kate, dans son regard…

journée,

on répète les gestes, on chronomètre, on met en place une chorégraphie

sans musique (elle sera composée plus tard, sur les images). Tout

cet « échauffement » ressemble à une pantomime précise

et absurde. Par contre, personne ne s’embrasse. On laisse ça pour

le tournage le soir, afin de garder de la violence et du fortuit

entre les acteurs qui ont appris à se connaître et à se faire

confiance quelques heures plus tôt. Même si je tremble de peur (et

de froid, nous sommes en plein hiver), je me dis que quelque chose

peut advenir pendant le tournage, dans l’interstice des baisers,

sur le visage de Kate, dans son regard… musiciens occasionnels pour ses concerts et ses enregistrements. La

formation rencontre effectivement plus de succès à l’étranger

(particulièrement aux États-Unis) qu’en France, mais ses albums

sont disponibles à la vente dans tout l’Hexagone. Sa musique est,

en un sens, jumelle de mes films : rugueuse et sentimentale,

avec une fâcheuse tendance à planer dans l’espace. Mon rêve ?

Une adaptation live d’« Albator » (le dessin animé le

plus mélancolique de la galaxie) accompagnée des nappes synthétiques

de M83, avec Andrew Van Wyngarden de MGMT dans le rôle-titre.

musiciens occasionnels pour ses concerts et ses enregistrements. La

formation rencontre effectivement plus de succès à l’étranger

(particulièrement aux États-Unis) qu’en France, mais ses albums

sont disponibles à la vente dans tout l’Hexagone. Sa musique est,

en un sens, jumelle de mes films : rugueuse et sentimentale,

avec une fâcheuse tendance à planer dans l’espace. Mon rêve ?

Une adaptation live d’« Albator » (le dessin animé le

plus mélancolique de la galaxie) accompagnée des nappes synthétiques

de M83, avec Andrew Van Wyngarden de MGMT dans le rôle-titre.

Oui,

aussi, je confirme. Les gigolos qu’elle lève en voiture

apparaissent comme une sorte de « substitut méthadonique »

au personnage de Terence Stamp qui vient de partir. Et le problème,

précisément, c’est qu’aucun gigolo au monde n’égalera

jamais Terence Stamp. Même pas en rêve.

Oui,

aussi, je confirme. Les gigolos qu’elle lève en voiture

apparaissent comme une sorte de « substitut méthadonique »

au personnage de Terence Stamp qui vient de partir. Et le problème,

précisément, c’est qu’aucun gigolo au monde n’égalera

jamais Terence Stamp. Même pas en rêve. le prolonge, l’enrichit, nous

renseigne sur Kate et sur Salvatore. Je n’aime pas beaucoup les

films chantés en général (des exceptions toutefois : Demy,

Vecchiali, etc.), mais là, on est ailleurs, dans une sorte de

karaoké surnaturel, avec cette chanson qui surgit de nulle part et

permet aux personnages d’exprimer leurs sentiments sans se dévoiler

vraiment, puisqu’ils ne font que répéter, rejouer un tube

lointain. « Amoureux solitaires » était, en cela,

parfait : arrangements sucrés et paroles tragiques énoncées

par une Lio froide, presque mécanique. La pop des années 80 était

très forte pour évoquer des choses d’une tristesse infinie avec

un mélange de distance et de putasserie assez unique en son genre.

le prolonge, l’enrichit, nous

renseigne sur Kate et sur Salvatore. Je n’aime pas beaucoup les

films chantés en général (des exceptions toutefois : Demy,

Vecchiali, etc.), mais là, on est ailleurs, dans une sorte de

karaoké surnaturel, avec cette chanson qui surgit de nulle part et

permet aux personnages d’exprimer leurs sentiments sans se dévoiler

vraiment, puisqu’ils ne font que répéter, rejouer un tube

lointain. « Amoureux solitaires » était, en cela,

parfait : arrangements sucrés et paroles tragiques énoncées

par une Lio froide, presque mécanique. La pop des années 80 était

très forte pour évoquer des choses d’une tristesse infinie avec

un mélange de distance et de putasserie assez unique en son genre. Le

plébiscite de ce film par un jeune public rappelle énormément,

toutes proportions gardées, le phénomène Les

Nuits fauves, il y a vingt ans. En mieux, en plus maîtrisé,

mais avec la même sincérité et une générosité assez

comparable. Le même « parler vrai » aussi : un

dialogue censément cru (du Bertrand Blier en beaucoup plus élégant),

mais jamais naturaliste et totalement dépourvu de vulgarité.

D’ailleurs, pour vous, ce serait quoi la vulgarité au cinéma ?

Le

plébiscite de ce film par un jeune public rappelle énormément,

toutes proportions gardées, le phénomène Les

Nuits fauves, il y a vingt ans. En mieux, en plus maîtrisé,

mais avec la même sincérité et une générosité assez

comparable. Le même « parler vrai » aussi : un

dialogue censément cru (du Bertrand Blier en beaucoup plus élégant),

mais jamais naturaliste et totalement dépourvu de vulgarité.

D’ailleurs, pour vous, ce serait quoi la vulgarité au cinéma ? le film de Guiguet (même si je le trouve moins beau que Faubourg Saint-Martin). Je partage avec lui cette volonté de décloisonner

les genres et les désirs, de ne pas s’en laisser conter par ces

deux carcans que sont l’homosexualité et l’hétérosexualité,

mais plutôt de prôner une pansexualité magnifique et généreuse,

où tout le monde pourrait coucher avec tout le monde, en étant

tour à tour dominé, dominant, homme, femme, créature, anal,

buccal, vaginal, acteur, voyeur, etc. Même si je suis hélas loin

de pratiquer dans la vie ce que je revendique au cinéma…

le film de Guiguet (même si je le trouve moins beau que Faubourg Saint-Martin). Je partage avec lui cette volonté de décloisonner

les genres et les désirs, de ne pas s’en laisser conter par ces

deux carcans que sont l’homosexualité et l’hétérosexualité,

mais plutôt de prôner une pansexualité magnifique et généreuse,

où tout le monde pourrait coucher avec tout le monde, en étant

tour à tour dominé, dominant, homme, femme, créature, anal,

buccal, vaginal, acteur, voyeur, etc. Même si je suis hélas loin

de pratiquer dans la vie ce que je revendique au cinéma… de m’enfermer, après seulement deux court métrages, dans un

cocon conceptuel. J’aime aussi l’idée d’essayer

progressivement des choses différentes, d’enrichir ma « boîte

à outils » de film en film : commencer par un plan-séquence

(By the Kiss), puis passer

au montage (Entracte), au

mouvement de caméra (Je vous

hais petites filles) et, enfin, à un travail sur la profondeur

de champ (Les Astres noirs).

Avant, qui sait, un long métrage en 3-D et en odorama !! Plus

sérieusement, cette forme éclatée, malade, correspondait à

l’esprit du personnage de Kate, à ce va-et-vient incessant entre

l’explosion adolescente et une stase adulte littéralement dépressive,

entre l’énergie du punk et la mélancolie de la cold wave. Le

film tente de figurer formellement cette sensation de ne pas vivre

au présent et d’être à la fois dans le regret d’un état

(amoureux, adolescent) et d’une époque fantasmée (l’explosion

sexuelle et délirante des années Palace).

de m’enfermer, après seulement deux court métrages, dans un

cocon conceptuel. J’aime aussi l’idée d’essayer

progressivement des choses différentes, d’enrichir ma « boîte

à outils » de film en film : commencer par un plan-séquence

(By the Kiss), puis passer

au montage (Entracte), au

mouvement de caméra (Je vous

hais petites filles) et, enfin, à un travail sur la profondeur

de champ (Les Astres noirs).

Avant, qui sait, un long métrage en 3-D et en odorama !! Plus

sérieusement, cette forme éclatée, malade, correspondait à

l’esprit du personnage de Kate, à ce va-et-vient incessant entre

l’explosion adolescente et une stase adulte littéralement dépressive,

entre l’énergie du punk et la mélancolie de la cold wave. Le

film tente de figurer formellement cette sensation de ne pas vivre

au présent et d’être à la fois dans le regret d’un état

(amoureux, adolescent) et d’une époque fantasmée (l’explosion

sexuelle et délirante des années Palace). danse (et pleure) sur les cendres du punk. Le post punk et la cold

wave sont des genres musicaux adultes, réfléchis, souvent d’une

détresse folle, qui semblent porter en eux la perte de

l’insouciance. Les années 80, c’est donc ça, mais aussi l’hédonisme

du Palace, une sorte de fête permanente qui réussissait à masquer

l’effroi de l’époque. Si le personnage interprété par Kate

fantasme sur Pacadis, Éva Ionesco ou Marie France, c’est parce

qu’ils renvoyaient tous une image flamboyante et délirante

d’une époque par ailleurs résolument sinistre. Kate, elle, se

branle mais ne jouit pas. Elle tente de retrouver partout où elle

va la joie du stupre et de la fête, mais sur son chemin, il n’y a

que de l’amertume, des jeunes gens tristes et des fantômes.

danse (et pleure) sur les cendres du punk. Le post punk et la cold

wave sont des genres musicaux adultes, réfléchis, souvent d’une

détresse folle, qui semblent porter en eux la perte de

l’insouciance. Les années 80, c’est donc ça, mais aussi l’hédonisme

du Palace, une sorte de fête permanente qui réussissait à masquer

l’effroi de l’époque. Si le personnage interprété par Kate

fantasme sur Pacadis, Éva Ionesco ou Marie France, c’est parce

qu’ils renvoyaient tous une image flamboyante et délirante

d’une époque par ailleurs résolument sinistre. Kate, elle, se

branle mais ne jouit pas. Elle tente de retrouver partout où elle

va la joie du stupre et de la fête, mais sur son chemin, il n’y a

que de l’amertume, des jeunes gens tristes et des fantômes. Avec

Marie France et Éva Ionesco en versions 2.0 de Patsy et Edina, vous

réussissez haut la main là où Gabriel Aghion s’est méchamment

vautré en tournant son atroce et très superfétatoire Absolument

fabuleux il y a dix ans. Vous les connaissiez déjà avant de

leur proposer les rôles ?

Avec

Marie France et Éva Ionesco en versions 2.0 de Patsy et Edina, vous

réussissez haut la main là où Gabriel Aghion s’est méchamment

vautré en tournant son atroce et très superfétatoire Absolument

fabuleux il y a dix ans. Vous les connaissiez déjà avant de

leur proposer les rôles ? s’est occupé des costumes du

film avec Justine Pearce (encore une ancienne baby doll du Palace).

Maud, c’était un vrai régal, un vieux monsieur fatigué dont

l’œil brillait encore d’une existence dingue et de mille

excentricités passées. J’étais tombé sur une interview de lui

dans les Cahiers du Cinéma, un papier signé Clélia Cohen (qui

apparaît aussi dans le film) et dans lequel Maud parlait de son

travail de costumier sur les films de Pascal Thomas. Ce qui

m’avait frappé, c’était sa façon de revendiquer le glamour,

la personnalité et « l’aura » d’un costume, loin,

très loin de la grisaille naturaliste française. Je crois qu’il

s’est beaucoup amusé sur le tournage de la séquence de fête,

bricolant avec Justine une quinzaine de pièces vaguement décadentes,

cherchant dans son stock ce qui pouvait correspondre à telle ou

telle silhouette, et puis retrouvant Marie France qu’il n’avait

pas revue depuis longtemps. Je me souviens aussi de lui chez moi, à

la fête de fin de tournage, une fête assez mémorable

d’ailleurs. Il avait l’air ravi, carburant au vin rouge,

racontant comment il avait couché avec un membre des New York Dolls

(je ne me souviens plus lequel) et discutant avec tout le monde

jusqu’à au moins trois heures du matin. Mon seul regret, mais de

taille, c’est qu’il soit mort avant de voir le film…

s’est occupé des costumes du

film avec Justine Pearce (encore une ancienne baby doll du Palace).

Maud, c’était un vrai régal, un vieux monsieur fatigué dont

l’œil brillait encore d’une existence dingue et de mille

excentricités passées. J’étais tombé sur une interview de lui

dans les Cahiers du Cinéma, un papier signé Clélia Cohen (qui

apparaît aussi dans le film) et dans lequel Maud parlait de son

travail de costumier sur les films de Pascal Thomas. Ce qui

m’avait frappé, c’était sa façon de revendiquer le glamour,

la personnalité et « l’aura » d’un costume, loin,

très loin de la grisaille naturaliste française. Je crois qu’il

s’est beaucoup amusé sur le tournage de la séquence de fête,

bricolant avec Justine une quinzaine de pièces vaguement décadentes,

cherchant dans son stock ce qui pouvait correspondre à telle ou

telle silhouette, et puis retrouvant Marie France qu’il n’avait

pas revue depuis longtemps. Je me souviens aussi de lui chez moi, à

la fête de fin de tournage, une fête assez mémorable

d’ailleurs. Il avait l’air ravi, carburant au vin rouge,

racontant comment il avait couché avec un membre des New York Dolls

(je ne me souviens plus lequel) et discutant avec tout le monde

jusqu’à au moins trois heures du matin. Mon seul regret, mais de

taille, c’est qu’il soit mort avant de voir le film… est aussi

un cri d’amour – « je crache sur l’adolescence parce que

la mienne a foutu le camp ». Et puis c’est un titre fort,

qui englobe les deux axes du film :

est aussi

un cri d’amour – « je crache sur l’adolescence parce que

la mienne a foutu le camp ». Et puis c’est un titre fort,

qui englobe les deux axes du film :